'Brasil deve especificar meios de defesa da democracia para não parecer revanchismo'

10 de dezembro de 2023, 9h48

Embora a Constituição Federal e as instituições tenham ferramentas suficientes para defender a jovem democracia brasileira, a falta de critérios explícitos para esse exercício abre uma brecha perigosa: a de transformar toda resposta a um ataque antidemocrático, que deve ser necessariamente enérgica, em revanchismo. O momento de corrigir isso é agora.

A opinião é do advogado Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo da USP e do IDP (Brasília), além de entusiasta da democracia defensiva, um tema que defende que seja tratado como um campo independente do Direito, inclusive para ensino nas escolas e faculdades.

Em entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico, ele refletiu sobre como foi preciso que o Judiciário tomasse a frente da defesa democrática durante o governo Bolsonaro e o risco de que o remédio usado pelas instituições agora se transforme em veneno para as mesmas.

O problema é complexo e o Brasil ainda está aprendendo a lidar com ele. Em outros países que praticam a democracia defensiva, como a Alemanha, a experiência mostrou que é preciso estabelecer linhas defensivas bem calibradas e explícitas. Isso, segundo Justino, a Constituição de 1988 não tem.

“A democracia defensiva tem que ser pensada assim como a legítima defesa: ela é sempre uma reação. Pode ter uma prevenção também, o que é melhor, mas quando ela vem de um ato já praticado, precisa reagir na mesma intensidade. Ela não pode ser excessiva, sob pena de você descaracterizar isso que eu venho chamando de legítima defesa democrática”, explica.

O Brasil, por vezes, flerta com esses excessos. Um exemplo é o dos intermináveis inquéritos abertos de ofício pelo Supremo Tribunal Federal para se proteger de ataques antidemocráticos. Outro é o do trâmite das ações penais dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro em Brasília, julgadas aos montes no Plenário virtual da corte, após uma primeira leva presencial.

Para Justino de Oliveira, o momento é propício para estabelecer uma nova correlação de forças entre sociedade e instituições, com cuidado para não cair na tradição brasileira de anistia. Essa missão deve ser cumprida de maneira pedagógica, para explicar por que as respostas ao autoritarismo devem ser fortes.

“As medidas devem ser medidas enérgicas ao mesmo tempo que elas não podem ser permanentes, senão você passa a ter um estado de exceção permanente. Para combater algo você precisa de um remédio que pode acabar virando um veneno. Não temos essas medidas explícitas no ordenamento brasileiro”, avalia.

Leia a entrevista completa:

ConJur — O Brasil viu recentemente ameaças à sua democracia. Hoje, como está a nossa situação?

Justino de Oliveira — O recorte que podemos fazer para falar em democracia defensiva é mais contemporâneo. As manifestações de 2013 foram um indício de uma grande insatisfação de parte da sociedade em virtude do que estava acontecendo e foram desembocar em situações muito problemáticas. Houve uma certa criminalização da política também e isso provocou uma reação. As coisas só foram se desarranjando. A polarização se instaurou na sociedade brasileira. É daqui que a gente começa a pensar no risco à democracia.

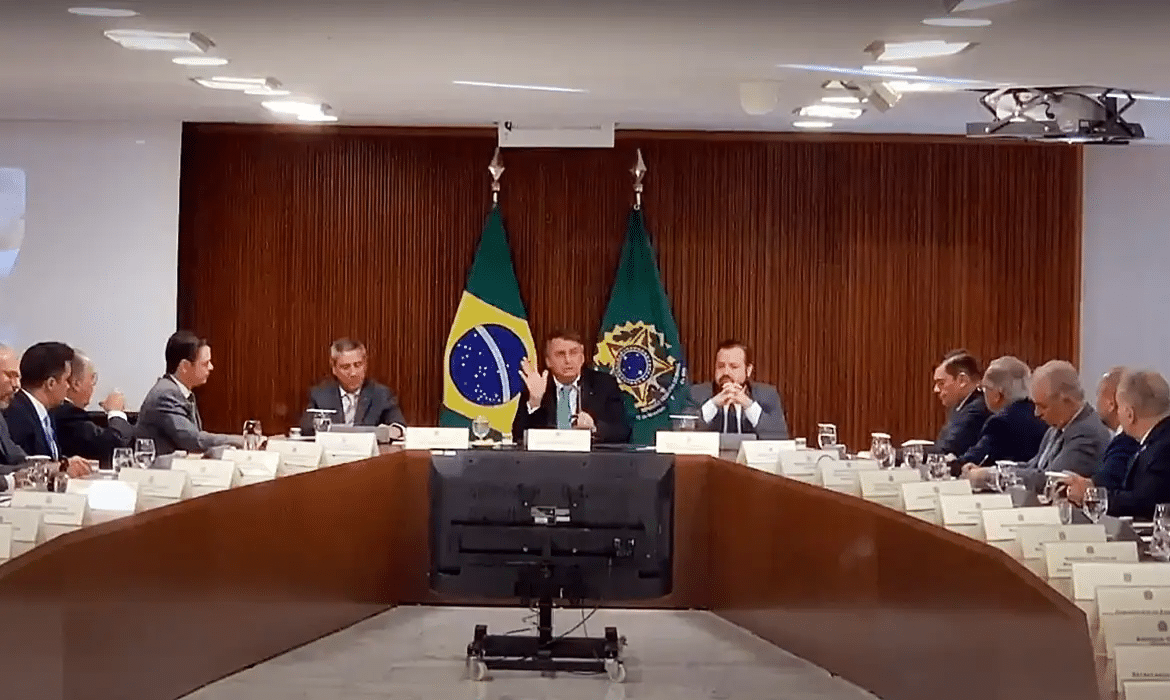

Depois, o bolsonarismo surge como um movimento da sociedade que, quando ascende ao poder, mostra sua cara. E aí começaram os problemas, porque as ações de governo passaram a ser enquadradas como ações antidemocracia, atos antidemocráticos fortalecidos pelo centro do governo. Isso foi, de certa maneira, inédito, com todas as ações não só do Executivo, mas do Legislativo também, que foi às vezes omisso e dúbio, e até a própria sociedade civil, que só no final do governo levantou as vozes.

ConJur — Existem instrumentos suficientes para proteger a democracia?

Justino de Oliveira — As instituições funcionaram, sobretudo o Judiciário, com todas as críticas que se façam. A pandemia já foi uma linha de defesa, porque se defendia saúde, mas também as instituições, contra atos antidemocráticos naquele contexto. Dali para frente, o Judiciário — sobretudo o Supremo Tribunal federal — se colocou de uma maneira mais forte. Surge o inquérito das fake news, por exemplo, e aí pode-se dizer que os instrumentos existem. Para se combater atos antidemocráticos e sobretudo quando essa erosão democrática parte do chefe do Executivo ou de um dos poderes, as medidas devem ser medidas enérgicas ao mesmo tempo que elas não podem ser permanentes, senão você passa a ter um estado de exceção permanente. Para combater algo você precisa de um remédio que pode acabar virando um veneno. Não temos essas medidas explícitas no ordenamento brasileiro, mas o Judiciário tomou a frente.

ConJur — E os demais?

Justino de Oliveira — O Legislativo, sobretudo o Senado à época, quando ele não aceita as medidas provisórias e devolve, estava estabelecendo limites. No fim das contas, o que é um estado autocrático hoje, no mundo contemporâneo? É aquele que não aceita para si que existem limites de exercício de poder. Ele se torna autocrático. Então não é tanto assim de colocar metralhadora na rua. No nosso período tivemos muita sorte e talvez mais consciência da população de não ter um segundo mandato do governo anterior. Seria nesse segundo mandato que essa erosão se aprofundaria e provavelmente não estaríamos nem aqui conversando sobre isso.

ConJur — O grande drama é como tutelar as liberdades dos inimigos da liberdade. Como isso deve ser abordado no Brasil?

Justino de Oliveira — Acho que no radar tem que ficar ações contra liberdades públicas. A democracia é baseada em liberdades públicas. Quando você tende a dizer que elas não podem avançar, temos que pensar primeiro nas medidas que são tidas como legítimas para um contexto em que você tem agressões acontecendo às instituições e a grupos de pessoas. Esse é um primeiro ponto.

Aí a reação que se tem que ter precisa ser, também, enérgica. Vou dar o exemplo da Alemanha. Segundo o sistema eleitoral alemão, não podem ser criados partidos que tendam à abolição de liberdades públicas ou que tenham conotações ideológicas do tipo do nazismo. Esses partidos, se porventura criados, têm que ser abolidos. É uma pena máxima e que não tem nem uma possibilidade de reabilitação. Mas é uma necessidade de uma ação enérgica a algo que está justamente acontecendo para abolir estado de Direito.

ConJur — O Brasil não tem essa ferramenta.

Justino de Oliveira —A Constituição de 88 foi um grande avanço. Ela tenta romper com uma tradição autoritária, mas também não coloca os remédios nessas situações enérgicas para fazer essa proteção, essa tutela da democracia ou do Estado de Direito. Então é a diferença do Brasil com a Alemanha. Aí quem calibra isso é o Judiciário.

ConJur — E isso não é um problema?

Justino de Oliveira —É um problema porque se você não tem uma parametrização, esse remédio pode virar o veneno, porque você não tem a medida. O próprio inquérito das fake news, por exemplo. Se a gente for pensar em democracia defensiva, naquele momento ele se justificou. Ele ainda se justifica? É uma pergunta que ainda temos que fazer.

Não temos uma solução porque ainda está acontecendo. É nesse sentido que, para além de a democracia defensiva ser, hoje, um novo campo do Direito, temos uma atuação que é muito pragmática. Não quer dizer que não possamos estabelecer parâmetros, critérios, standards. Talvez a sua pergunta seja: não é necessário que tenha previsão legal? Eu acho que sim. Não é necessário que os processos garantam plenamente a ampla defesa? Eu entendo que sim.

ConJur — Na Alemanha, por exemplo, esses instrumentos estão muito bem colocados. Alguns deles, aplicados no Brasil, seriam um escândalo. O Brasil tem campo para isso?

Justino de Oliveira — Depois do que a gente passou, são várias reformas necessárias. Será necessária uma nova correlação de forças na própria sociedade com as instituições. A sociedade tem que entender que isso é necessário. Não são temas que estão afastados.

ConJur — Pelo resultado das urnas, metade da sociedade não entende assim.

Justino de Oliveira — Exatamente. É preciso uma reforma política, uma pacificação das violências. É preciso pensar em maior responsabilidade dos partidos políticos. São vários temas prévios, sob pena de fazer algo que vai parecer revanchismo nesse momento. Uma questão que se discute é a punição das pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro. Só isso vai ser suficiente para uma resposta das instituições à sociedade? Eu acho que isso se faz necessário, mas é preciso também a responsabilização daqueles que atuaram favorecendo esse tipo de ataque ao estado de Direito democrático. É isso que não se pode permitir.

ConJur — A Alemanha não tem necessariamente o modelo que o Brasil precisa.

Justino de Oliveira — Transpor o modelo alemão hoje não seria a solução, porque pode soar como mero revanchismo. Agora, em uma construção de um sistema nacional de defesa da democracia que envolva todas as instituições e a sociedade civil, pode-se criar um consenso de que se faz necessário medidas urgentes. É grave abolir o Estado de Direito democrático. Não tem cabimento dizer “vamos fazer um acordo”. São medidas extremas que não vão se justificar sempre. Essas medidas, mesmo na Alemanha, são muito contextualizadas.

ConJur — A sociedade não tem uma posição clara sobre o que é esse controle das liberdades e qual a necessidade disso. Como reagir?

Justino de Oliveira — Isso tem a ver com uma tradição brasileira bastante autoritária no exercício do poder, nas relações dentro de casa, nas relações parentais, entre homem e mulher, na relação de determinados grupos que se consideram majoritários em relação a grupos minoritários. Há uma tradição de violência, como se fosse legitimado.

ConJur — Isso traz riscos.

Justino de Oliveira — Agora que estamos pensando nas medidas de combate, um risco que não podemos correr e que é uma tradição brasileira é das leis de anistia. Explícitas ou implícitas. É assim que o Brasil trata esses momentos de levante: vamos pôr um ponto final e não se fala mais nisso. Mas vai falar mais para frente, porque isso não foi pacificado. O que você está comunicando para a sociedade? Que, de tempos em tempos, você pode fazer o que quiser dentro e fora de casa. É uma questão, infelizmente, de uma cultura autoritária que a gente ainda não rompeu.

É uma questão política, que podemos, sim, dar respostas institucionais, mas a necessidade que temos é de dar respostas pedagógicas. Se a gente não atacar esse legado autoritário que está presente em todas as nossas relações, em todas as esferas sociais, em todos os níveis sociais e dizer que isso não pode, teremos mais problemas.

ConJur — Ainda falta mais empenho?

Justino de Oliveira — Veja o que aconteceu com o atual governo. Quando ele assumiu, teve que dar respostas. Por exemplo, a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia no âmbito da AGU. Você poderia pensar: mas isso não seria do Ministério Público? Seria. Mas ele fez? Não fez. Ele não se importou com o que estava acontecendo pelas razões que a cúpula entendeu e também por um corporativismo forte que o impede de fazer a autocrítica. Aí a OAB, que já tinha uma comissão de defesa democrática, mas também não falou nada nos últimos quatro anos, começa a atuar após o 8 de janeiro. E vem o Conselho Nacional do Ministério Público e cria uma comissão provisória de duração de um ano para a defesa democrática, como se a democracia só tivesse que ser defendida por um ano.

Essa resposta começa e tudo isso está sendo importante, porque começa a colocar no radar essa temática de uma maneira mais autônoma. Seja o governo que for, ele vai ter que respeitar os parâmetros de Estado de Direito Democrático previstos na Constituição.

ConJur — Como melhorar as defesas democráticas brasileiras então?

Justino de Oliveira — O primeiro ponto é que a Constituição tenha regras mais específicas de defesa do Estado de Direito Democrático. Ela fala que tem que defender, mas ela não diz como. Isso acaba sendo um limite para o exercício de poder. E mais: as pessoas tinham até uma ideia romântica da Constituição, de que a partir dela tudo estava resolvido, mas essa pacificação de muitos pontos controvertidos não aconteceu. Os problemas continuaram e só foram um pouco mais para baixo do tapete. Eles eclodem quando não resolvidos. Então a Constituição tem que ter essa clarificação de o que é defender o Estado de Direito Democrático. Como se defende isso? De que ponto não se pode passar? Com as autoridades, sobretudo. O Supremo e o Conselho Nacional de Justiça têm decisões e jurisprudência. Mas a defesa tem que ser mais do que isso.

Temos que assumir um papel quase que pedagógico para a sociedade civil explicando, por cartilhas, por que que isso não pode, por que isso não é liberdade de expressão, por que tem que combater as fake news. Estamos em um momento muito positivo porque tudo veio à tona. Ninguém pode dizer que vai colocar para baixo do tapete

ConJur — Os inquéritos do STF são instrumentos válidos de defesa da democracia?

Justino de Oliveira — Eles surgiram nesse contexto de uma necessária defesa democrática em um momento de estado de exceção, de recrudescimento do autoritarismo. Então sim. Existiriam outras medidas? Se houvesse uma atuação legítima e regular do Ministério Público, sim. O MPF deveria ter feito, mas não fez. O Supremo age não na sombra, mas no apagão — consciente ou não — de um órgão que tinha essa incumbência. Porém, nessas medidas tem que ser provisórias. Elas não podem ser permanentes. Incomoda essa permanência desses inquéritos. Mas também a gente está aprendendo tudo isso. Aí você cria algo que, mesmo para o Direito, é novo. Por isso que temos que estudar democracia defensiva. É preciso ter algum parâmetro, algum critério, sob pena de tornar o remédio um veneno.

A democracia defensiva ela tem que ser pensada em termos de defesa institucional do estado democrático de direito assim como a legítima defesa: ela é sempre uma reação. Pode ter uma prevenção também, o que é melhor, mas quando ela vem de um ato já praticado ela tem que reagir na mesma intensidade. Ela não pode ser excessiva sob pena de você descaracterizar isso que eu venho chamando de legítima defesa democrática. Mas tudo isso é novo. A gente está aprendendo, estudando, dialogando. A gente tem que passar a história recente à limpo. Tão forte quando o papel repressivo é o papel preventivo.

ConJur — Hoje se discute mandato para ministro do Supremo, limitações das decisões monocráticas e outras medidas como um claro backlash legislativo. Como isso poderia ser evitado?

Justino de Oliveira — Todo esse período que nós passamos desses excessos autoritários deixam um legado. Esse legado está presente no parlamento, ele dá votos. É uma atuação muito pragmática de parte da comunidade parlamentar que estava se sentindo muito ameaçada. Se isso tudo dá voto e se, de alguma maneira, o Supremo ganhou força, então o parlamento talvez entenda que ele precisa resgatar a sua força. Quando ele percebe que começou a perder esse espaço é que vem o backlash. Especificamente sobre as medidas discutidas, são coisas que podemos refletir a respeito. Por exemplo, o mandato de ministro do STF. É uma possibilidade, mas esse não é o momento para fazer isso.

Encontrou um erro? Avise nossa equipe!